Es gibt da etwas, das hat so ziemlich jeder von uns mal – aber gleichzeitig sprechen wir darüber ungern. Weil es uncool ist, weil es dem Prinzip Leistung komplett widerspricht (und deswegen im Verborgenen umso präsenter ist) und unserem Wunsch nach vermeintlicher Perfektion im Weg steht. Die Rede ist nicht von Pickeln oder Pupsen, sondern von – Angst. Nicht der pathologischen, sondern der kleinen, die uns im Leben, im Alltag immer wieder begegnet. Nennen wir sie der Einfachheit halber hier „Monster“. Jeder hat sein Monster, vielleicht sogar mehr als nur eines, die in bestimmten Situationen auftauchen: Die wichtige Präsentation im Job. Einen Vortrag vor großem Publikum halten. Ein Date. Ein Telefonat. Allein ins Kino gehen. Sicher sind diese Situationen nicht lebensbedrohend, aber unangenehm – es gibt eben schönere Gefühle als so ein schwarzes Knäuel im Bauchraum.

Monstermäßige Taktiken

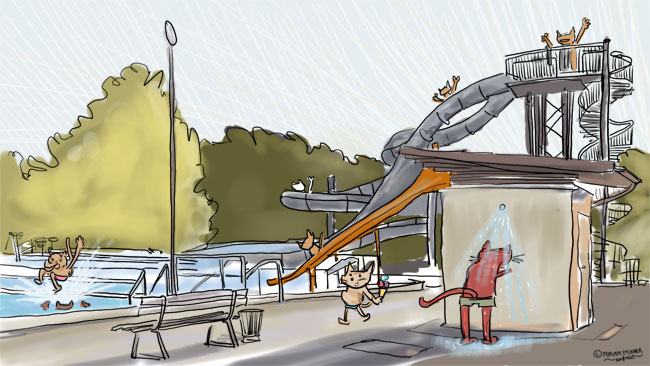

Im Lauf des Lebens entwickeln wir unsere Taktiken gegen die Angst, bewusst oder unbewusst. Die bekanntesten sind folgende drei. Wir stellen uns dafür vor, dass wir unsere Lieblingsstraße entlang spazieren:

1. Vermeiden

Wir vermeiden präventiv die Konfrontation mit jeder Angst. Wenn hinter einer Straßenecke auch nur der kleinste Schatten vermutet wird, wechseln wir schnell auf die andere Straßenseite, die etwas heller aussieht. Auf diese Art und Weise kann uns nie (wieder) etwas Schlimmes passieren.

Die Folge: Schatten gibt es keine. Allerdings auch keinen richtigen Sonnenschein. Eine Käseglocke senkt sich im Lauf der Zeit immer tiefer, bevor sie sich mit einem dumpfen Schmatzen am Boden festsaugt. Wir sehen die Monster vielleicht nicht mehr, weil wir Profis im Ausweichen geworden sind, wissen aber – manche mehr, manche weniger bewusst – dass wir mit ihnen eingeschlossen sind. Wir sind in ständiger Habacht-Stellung und verkrampfen zusehends.

2. Weglaufen

Sobald wir auch nur irgendwo ein Monster sehen, das seinen Rachen weit aufreißt, rennen wir ganz schnell in die entgegengesetzte Richtung davon. Irgendwo, wo das Licht scheint, bleiben wir schnaufend stehen. Alles nochmal gut gegangen, es ist nichts passiert! Aber … was hätte denn eigentlich passieren können? Das werden wir zu diesem Zeitpunkt vermutlich nie mehr erfahren.

Die Folge: Nachdem wir wieder zu Atem gekommen und ruhig geworden sind, kommen uns nicht selten Gedanken wie: „Was, wenn ich nicht davongerannt wäre?“ – „Wollte das Monster vielleicht einfach nur gähnen, hatte es was am Zahnfleisch?“ Wir stecken in einem Gedanken-Karussell fest, das so ziemlich gar nichts bringt, außer, dass es uns Energie raubt. Wir sind zwar vor dem Monster weggelaufen, aber in ein anderes, fast noch Machtvolleres mitten hinein: In Zweifel. Wir haben die leichte Ahnung, dass es Zeit sein könnte für Methode Nummer Drei:

3. Konfrontation

Wir einfach ganz entspannt unseren Weg entlang, wie wir gerade Lust darauf haben, mal auf der schattigeren, mal auf der lichteren Seite. Uns kümmert nicht, ob und wann sich uns ein Monster offenbaren könnte, weil wir wissen, dass die in dieser Straße einfach auch wohnen. Manchmal springt hinter der Straßenecke ein Monster hervor und bäumt sich auf. Diesmal bleiben wir einfach ruhig stehen. Schauen dem Monster zu, wie es schreit und schreit. Und dann passiert etwas Faszinierendes:

Niemand hat so einen langen Atem, dass er einen ewig anbrüllen kann. So geht es auch den Monstern. Irgendwann husten sie, japsen nach Luft. Manche platzen auch. Und oftmals kommt dann heraus, dass das Monster nur ein Mini-Monster in einem Riesenmonsterkostüm ist und eigentlich ganz harmlos, vielleicht sogar knuffig aussieht. In so einem Moment können wir das Monster auslachen, anlachen, umarmen. Das Monster kapiert, dass seine Erschreck-Taktik ab sofort keine Wirkung mehr hat. Vielleicht wird es es ein paar mal noch probieren, weil Monster halt so sind. Aber es hat nicht mehr so viel Kraft.

Welche Methode wählst du?

Unschwer zu erkennen, was langfristig „am meisten bringt“. Allerdings soll das keine Aufforderung für jeden sein, ab sofort immer und überall den dritten Weg zu wählen und sich freiwillig in die blödesten Situationen zu manövrieren, um sich realen Gefahren auszusetzen. Ich plädiere an dieser Stelle für Verstand, Bauchgefühl und Eigenverantwortung. Angst ist als natürliche Reaktion unser Helferlein! Hilft das nicht auch schon, sie mit freundlicheren Augen zu betrachten?

Jeder muss für sich den Zeitpunkt finden für das passende Tête-à-tête mit seiner Angst. Es gibt immer wieder Situationen, da ist der antrainierte Flucht-Reflex schneller als jede rationale Überlegung und hat auf seine Weise irgendwie Sinn gemacht. Hier gilt es, nachsichtig mit sich selbst und seinen Monstern zu sein. Nicht jeder Tag eignet sich für Monsterjagd. Manchmal gewinnen sie einfach. Das ist dann auch ok. Immerhin ist unser Hauptjob nicht Monsterjäger!

Ich weiß, wie kuschelig angenehm es unter der Käseglocke sein kann. Dass man mit den richtigen Schuhen oft genug davonlaufen kann, ohne Blasen zu kriegen. Aber nachdem ich meinen Monstern ein paar mal beim Brüllen und Luftausgehen zugesehen habe, bin ich ein klarer Fan von Methode Drei geworden. Zumindest im Kleinen. Einen Fallschirmsprung habe ich in nächster Zeit nicht vor, weil ich glaube, davor haben sogar meine Monster Angst. Dafür bin ich todesmutig trotz Höhenangst den Perlachturm hochgelaufen!

Und wenn das mal nicht funktioniert?

Manchmal hängen unsere Monster extrem an uns. Versuch mal, über einen Schatten zu springen, der an hartnäckig an deinem Bein klebt! Ja, man könnte meinen, es liebe einen geradezu und wolle einen deswegen nicht loslassen. Was so abwegig gar nicht ist. Was kann man aber nun in so einer Situation machen?

Eine monstermäßige Übung aus dem NLP // Meditation

Wir gehen mit unserer Angst direkt in Dialog. Am besten, wir setzen oder legen uns irgendwo ruhig hin. Geben dem Monster eine Gestalt, einen Namen, eine Stimme. Dann lassen wir das Monster erst mal Monster sein. Vielleicht schreit es uns dann erst mal ganz schlimm an. Das erdulden wir. Und dann fragen wir es, warum es das macht. Warten wir seine Antwort ab. Verrät uns das Monster seine Absichten, dann machen wir es nicht zur Schnecke, sondern bedanken uns. Dafür, dass es versucht, uns zu schützen. Denn in der Tat versuchen sie meistens einfach genau das. Geben ihm aber auch zu verstehen, dass wir prima für uns selbst sorgen können, seine Hilfe nicht brauchen und es jetzt aber bitte husch husch gehen kann. Wir können ihm im Geiste dann noch die Hand in die schleimige Pfote drücken und Adieu sagen, und dann kann es sich verdrücken.

Verstärkt wird diese Übung, wenn wir die Hand auf eine Stelle am Körper legen, wo das schwarze Knäuel richtig übel spürbar wird: Wenn wir das Monster sprechen lassen, legen wir die Hand da hin. Wenn wir selbst reden, legen wir die Hand weg – und vielleicht auf eine andere Stelle, die uns Ruhe vermittelt. So können wir das Rollenspiel verstärken. Am besten machen wir das, wenn wir gerade überhaupt kein Problem mit Monstern haben. Raubt uns eines ganz akut den Atem, hilft immer eines am schnellsten: Ruuuhig tief in den Bauch zu atmen. Dagegen sind die Viecher machtlos.

Fazit: Vom Umgang mit Angst-Monstern

Gleich, welchen Weg wir wählen: Die Erkenntnis, dass die Angst inklusive ihrer Monster zu uns gehört, erleichtert uns den Umgang mit ihr. Im besten Fall machen wir sie uns zu Freunden: Auf den Adrenalin-Kick, den sie uns geben, wollen wir ja auch ungern verzichten. Und dieses schwarze Fell, so grässlich es auch stinkt und filzig es sich anfühlt, macht doch auch irgendwie ein angenehmes Schaudern, wenn es uns ab und zu streift. Abgesehen davon sind sie ein Teil von uns, den wir selbst geschaffen haben – wenn wir die Monsterchen akzeptieren, akzeptieren wir damit nur uns selbst.